チャイの屋台

チャイの屋台インド人同士の大乱闘に遭遇したことがある。遠巻きの群衆のなかにチベット人を見つけると「なにが原因ですか」と尋ねた。すると意外な答えが返ってきた。「チャイの砂糖の量が少ないとかで、チャイ屋の店主と客が喧嘩になったようだ」。

僕が暮らしていたころ(1999~2009)はチャイはおおよそ一杯5ルピー(約10円)で、道端の屋台で飲むことが多かった。年季の入った小さな鍋に水を入れて、チャイのために加工された細かな茶葉をバサッと入れる。濃く煮立ったら、シナモン、カルダモン、生姜からなるスパイスミックス(マサラ)を入れ、次に牛乳を入れ、最後に砂糖をバサッ、バサッと大匙二杯たっぷり入れ、もう一度煮立ったら出来上がりである。総じてチャイ屋の主人はニコリともせず黙々とチャイを作ってくれる。その手さばきと立ち姿がとても美しかった。当初はあまりの甘ったるさに、ヒンディー語「チニ(砂糖)・カーム(少なめ)」をお決まりの文句としていたが、インド滞在5年目を過ぎたあたりからチャイの「がっつり」の甘さを求めるようになってきた。チャイは小さなカップで、砂糖も茶葉もスパイスも濃い目のエスプレッソ風味がグッとくる。インドでは砂糖をたっぷり摂取しつつ、エネルギッシュに生きるぐらいじゃないとやっていけない。この頃になってようやくインド人のチャイと砂糖に対する気合いの入れようを理解できるようになってきた。

本場のチャイ。素焼きのカップは土に返す。

本場のチャイ。素焼きのカップは土に返す。チベット語に訳すとチャ(茶)・ガルモ(甘い)となるが、チャイとは異なる。チベット人が作るチャ・ガルモは、ホットミルクに紅茶のティーバックを浸けただけのものが多い。そもそもチベットはバター茶の文化ということもありチャイにはあまり気合いが入らないようだ。そういえばチベット人のお店で働くインド人に「チャイを一つください」と頼むと、無表情のまま「チャイはここにはない」と即答されたことがあった。さらに続けて「チャイはない。ただしチャ・ガルモはある」と僕たちにその違いを教授すると満足したのか、ようやく注文を受け付けてくれた。

八世紀に編纂された四部医典にはチャイ、もしくはチャ・ガルモらしきものは登場しないが、黒砂糖がルンの薬として、白砂糖(カラ)は滋養強壮薬として登場している(注1)。チベット語のカラの語源がサンスクリット語のサルカラであることを考えると、古くからインドから貴重な薬として輸入されていたであろうと推察できる。甘味の効能は四部医典において次のように解説されている。

「甘味は身体構成要素に適合し、身体を向上させる。老人の病、幼児の病、痩身の病、喉の病、肺病に効果がある。体を丈夫にし傷を癒し活力と輝きを生み感覚器官を明晰にする。長寿に導き、毒とルンとティーパの病を癒す。(釈義タントラ第20章)」

いっぽうで弊害もすでに指摘されている。

「甘味を過剰に摂取すると、ベーケンの病と脂肪が生じ胃の火熱が衰える。肥満、尿の病、喉瘤、黄水の病が生じる。(同上)」。

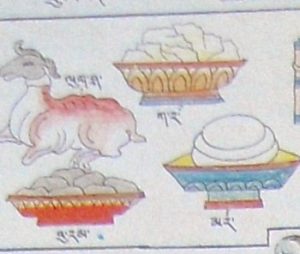

右上が砂糖 左下が黒砂糖 (四部医典の絵解き図)

日本語でチャイを訳すとミルクティーになるが、砂糖の薄さを考えるとやはりチャイとは似て非なるものといえる。なにしろ現在、日本では砂糖は成人病や虫歯の元凶としてすっかり悪者扱いされている。しかし江戸時代には砂糖は薬屋で売られるほどの貴重品であり、産後の栄養補給として用いられていた(注2)。狂言「附子(ぶす)」は砂糖の貴重さから生まれた名作である(注3)。砂糖が悪者になるのは砂糖が大量に流通しはじめた1900年ごろからのようだ。考えてみれば砂糖そのものに罪があるのではない。砂糖が身近で採取できないにも関わらず(沖縄は採取できますが)、安く大量に流通していることと、砂糖のカロリーを消費できないほどに便利になってしまった日本の生活習慣が問題なのではなかろうか。分子レベルで考えれば砂糖のグルコースほどすぐにエネルギーとして変換できる原料はない。だからこそ身体は砂糖を強く求め、ときに嗜好性におぼれてしまうのだけれど。

自宅のチャイセット

自宅のチャイセット最近は別所温泉の自宅でチャイ作りに凝っている。くどいようだがチャ・ガルモでもミルクティーでもなくチャイである。シナモン、カルダモン、生姜、さらには鎮静効果の高いナツメグも加えると味に深みが加わる。仕上げに砂糖はたっぷり大匙二杯。バサッバサッと音を立てていれるのが本場インド仕込みの技というもの。甘味をたっぷり摂取すると「カロリーを消費せねば」と条件反射的に活力が湧いてくるから不思議なものだ。さあ、今日も「森のくすり塾」の山仕事と畑仕事をがんばらねば。

注1

ルン・ティーパ・ベーケンの三体液理論に関しては第38話を参照。

注2

たとえば映画『武士の家計簿』のなかに登場する。同じく映画『この世界の片隅で』においても砂糖は貴重品として描かれているので注目してみてほしい。

注3

桶の中に砂糖を隠していた主人が、毒(附子)が入っているから桶の中を覗いてはいけないと使用人に言い含めて外出する。好奇心に駆られた使用人が桶のなかを覗き、恐る恐る舐めてみると、それは甘くておいしい砂糖だった。最初は少し舐めるだけのつもりだったが、あまりの美味しさに止まらなくなってあっという間に舐めつくしてしまう。空っぽの桶を前に困り切った使用人は、主人の大切な家財を壊してしまったので、死んでお詫びをしようと思い「毒」を食べたという頓知の効いた言い訳を思いつく。

『砂糖の歴史』(アンドルー・F・スミス 訳 手嶋由美子 原書房 2016)の訳者あとがきより

【イベント】

企画中

【講座】

【旅行】

企画中