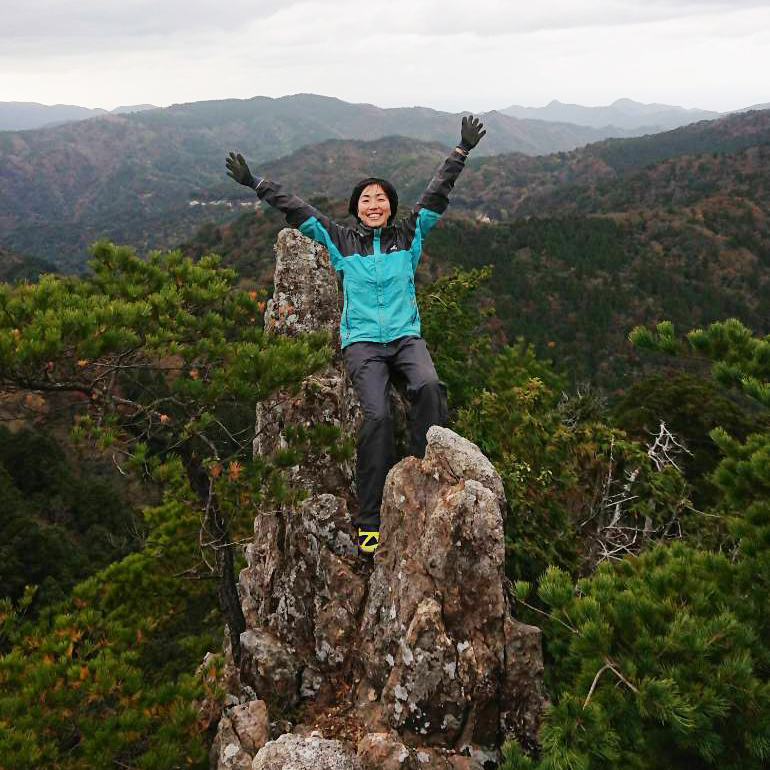

オーストラリアでエコツーリズムガイドとして4年活動したのち、和歌山県でシーカヤックガイドを経て、隠岐の島に移住。島の海に惹かれ、住み続けるうちに島そのものに魅了され、時間があれば山を歩き回る。独自の生態系、珍しい植生、圧倒的な存在感を放つ巨岩・巨木。この隠岐の大地の自然、そして島の人々の営み、想いを感じて頂けるようなガイドを心がけています。

講師プロフィール

隠岐ユネスコ世界ジオパーク認定ガイド

守本 智子

元青年海外協力隊・ベンチャーキャピタリスト・薬剤師

後町 陽子 (ごちょう ようこ)

薬学部在学中にアジア・ヨーロッパを中心に世界30か国を旅行し、その中で途上国の保健医療に関心を深める。大学卒業後、2008年から西アフリカのガーナ国にて2年間青年海外協力隊として、保健医療活動に従事し、現地の青少年や医療スタッフに感染症予防などの教育活動を実施。

帰国後、東京都内の小中学校・高校にて、ガーナでの生活・文化・医療状況など現地の様子を伝える国際理解教育の外部講師として活躍。現在は、国内外のヘルスケアの課題解決を目指して、ヘルスケアスタートアップ企業に投資するキャピタリストに従事している。

登山ガイド

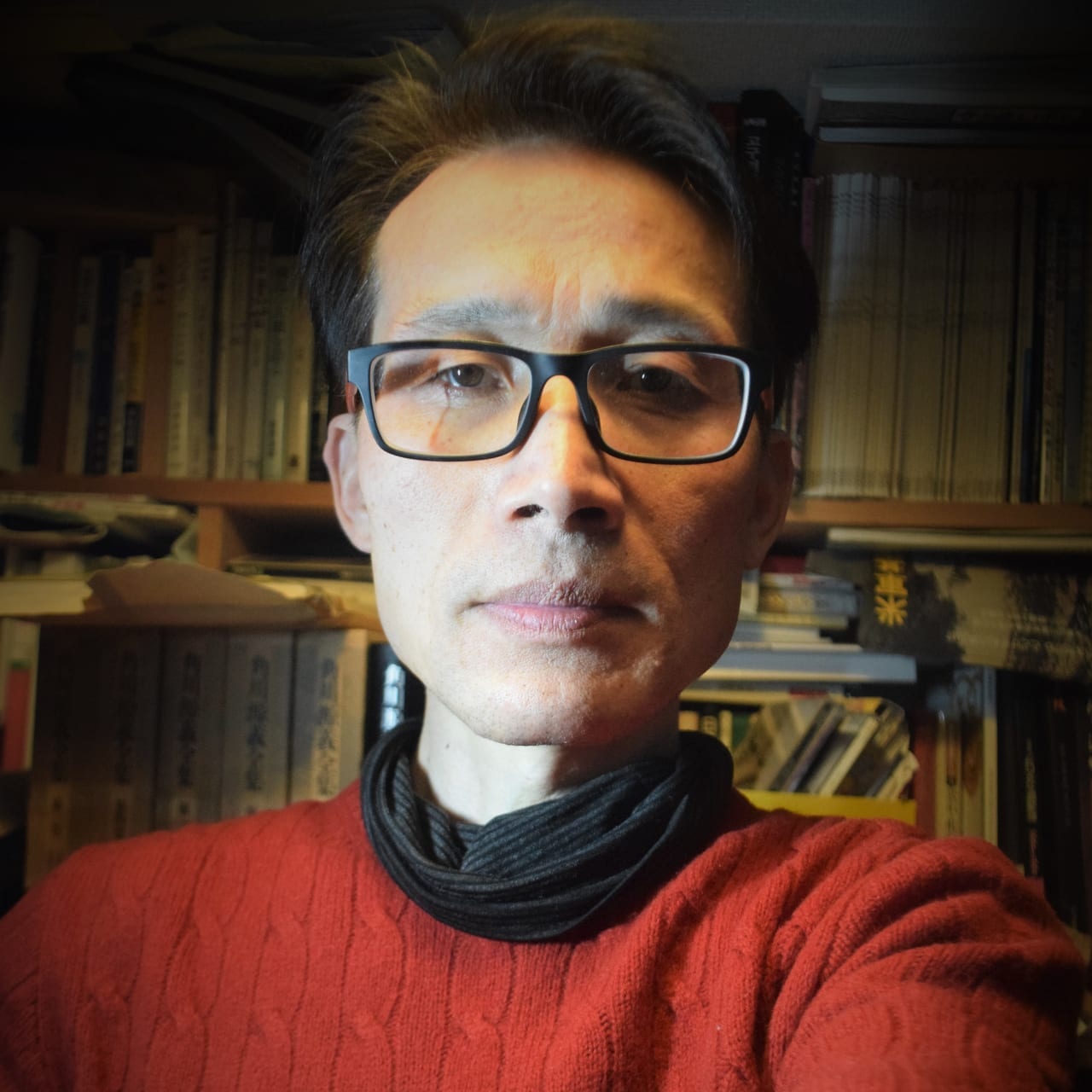

平川 陽一郎 (ひらかわ よういちろう)

高校・大学の山学部で本格的な登山を学び、北アルプスや谷川岳を中心に国内の山々でクライミングや登山を行なう。卒業後は登山業界に入り、複数社の登山用品店で店長を務める。その後、ガイドとして独立。現在は、(株)finetrack直営店 TOKYO BASEとHIBIYA HUTを拠点に多方面で登山技術講座も数多く開催している。

並行して、公益社団法人日本山岳ガイド協会正会員のマウンテンガイド協会会長を務める他、ガイド協会では危急時対応技術講習会委員長、同協会の試験・研修委員を務める。また、公益社団法人日本山岳会では理事を務める他、日本山岳会埼玉支部での公益事業である登山教室やま塾の代表講師として安全登山関係の啓発活動を行っている。

所属:(公)日本山岳ガイド協会 マウンテンガイド協会 会長、(公)日本山岳会 理事、登山クラブ やま塾 代表、(株)finetrack直営店ゼネラルマネージャー

YouTubeチャンネル:finetrack ファイントラック

講師

村野 正景 (むらの まさかげ)

京都府京都文化博物館学芸員。金沢大学古代文明・文化資源学客員准教授。中国、英国、中米の大学や博物館、文化組織等で文化遺産保護・活用に携わってきた。現在は博物館別館の重要文化財建造物(旧日本銀行京都支店)の担当として、ツアーやイベント、展覧会『辰野金吾没後100年 文博界隈の近代建築と地域事業』等を実施。大学や企業、まちづくり組織等と連携した近代建築の3D測量等、文化遺産のこれからの楽しみ方も模索中。

韓国国立伽耶文化遺産研究所(特別研究員)

張 大石 (チャン デソク)

1966年韓国光州生まれ。

東京芸大美術研究科博士課程(文化財保存学専攻)を修了した後、東北芸術工科大学准教授、角川武蔵野ミュージアムの図書部を経て、今現在は韓国国立伽耶文化遺産研究所(特別研究員)にて古代阿羅伽耶(安羅)の歴史文化研究と出土遺物の保存修理を手かけている。

30年間過ごした日本では地域文化遺産の持続可能な保存活用を掲げ、山形県下における「六十里越えプロジェクト」を立ち上げる他、武蔵野の旅学研究にも携わりつつ「武蔵野樹林」、「東京人」に寄稿を行っていた。

近著として、

「塩の道からみた古代伽耶文化圏におけるライフライン研究」(2023)

「九山禅門鳳林寺という記憶空間の再発見ー茶文化をキーワードに」(2024)

ライター、編集者、エッセイスト

藤島 斉 (ふじしま ひとし)

1969年埼玉県生まれ。自然、環境などをメインのテーマに雑誌、新聞、書籍、Webなどの記事を執筆する一方、編集者として各種メディアの制作・編集に携わる。2008年より函館に拠点を構え、2014年3月に函館へ移住。道南、北東北の取材を行いながら情報を発信する一方、地元誌紙への寄稿や、文章や写真に関する講座の講師を務めるなど幅広く活動し、近年は「花の案内人」として旅行ガイドも務める。

著書:フォトエッセイ『花しるべ~寝ても覚めても函館山(春~初夏)(夏秋版)(ひととせ篇)(きになるきのこ篇)』(自費出版) 、『函館山 花しるべ』(北海道新聞社)

所属:南北海道自然保護協会(理事長)、函館植物研究会(会員)、函館キノコの会(会員)

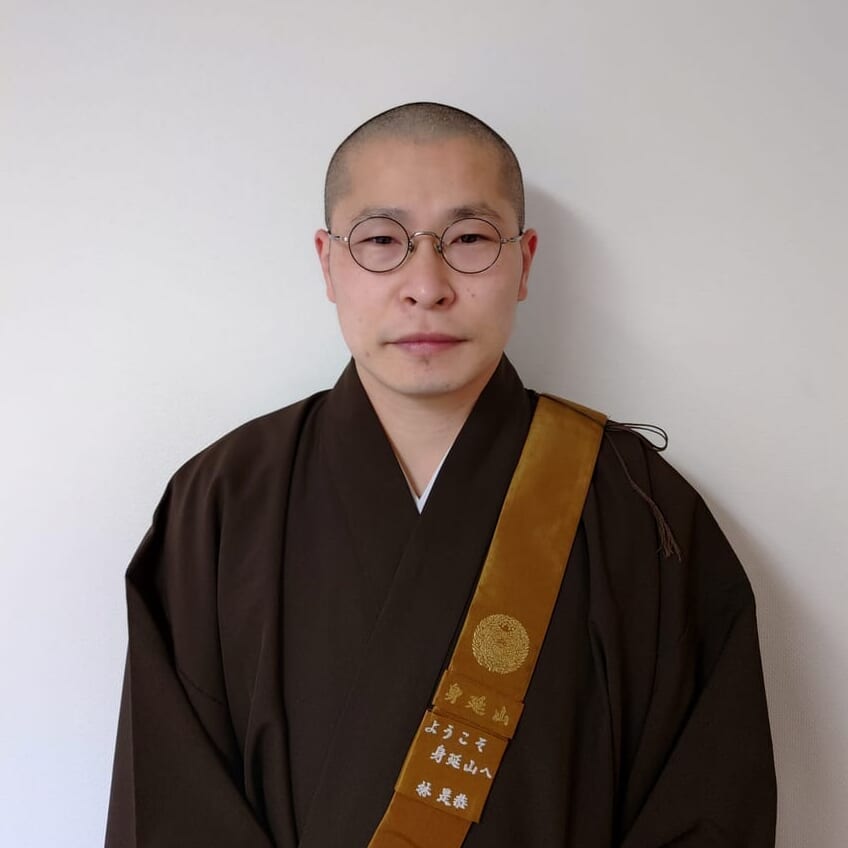

林 是恭 上人 (はやし ぜきょう)

1979年生まれ。山梨県身延町出身。身延山宝物館で学芸員を務める。身延山や久遠寺を中心とした歴史を専門とし、日蓮宗や身延山、町や県の文化財委員など、文化財に関係することに多くかかわる。

テレビ・雑誌などの取材対応や、講演などを多数行っている。「日本歴史の道100選」におけるみのぶ道の選定の際にも深く携わった。身延山久遠寺文化財調査研究委員会主任、日蓮宗宗宝霊跡審議会専門調査員のほか身延町文化財保護審議会委員、身延山ボランティアガイド顧問など公職も多数務めている。

ノーザンスターロッジ・オーナー

加藤 雅明 (かとう まさあき)

30年以上スキー雑誌の編集に携わった後、2010年に中富良野町に移住し、自らも建築に携わりつつログハウスを立ち上げノーザンスターロッジを開業。これまで500誌以上の雑誌づくりに関わり、海外渡航歴は100回を超える。日本雑誌写真記者会会員として冬季オリンピック代表カメラマンを勤め、数多くの国際大会を取材しながら世界のスキーリゾートを訪れ紹介してきた。学生時代は探検部に所属し、ケニア、パキスタン、中国を放浪。登山、ラフティング、ケイビングなどをかじる。現在は北海道雪崩研究会に所属しながら冬はバックカントリースキーを楽しみ、夏はJCTA(日本サイクルツーリズム協会)認定ガイドとして、美瑛・富良野の魅力を紹介している。

同行講師

細田 一郎 (ほそだ いちろう)

1980年東京大学大学院理系修士修了。古生物学専門。

大学院卒業後、都内の高校教師(地学)を長らく務めた後、2019年より長崎県五島列島ジオパーク推進協議会専門員。30代から60歳まで毎年のようにヒマラヤの高峰登山に出かけていた程の大の山好き。

講師

関根 秋雄 (せきね あきお)

都立高校で38年間、中央大学非常勤講師を17年間、歴史教師として勤務した後、退職後は栃木県野木町に居を移し、「のぎ・歴史を歩こう会」、「野木歴史文化伝承会」を立ち上げ、ボランティア活動に従事。積極的に野木町の歴史文化の発掘と野木町郷土館の再生と啓蒙活動等を通して町内外に情報発信を行っている。現在は、野木町文化財保護審議委員も務めている。

最近の著書:ぶらり野木町歴史散歩

本郷 哲郎 (ほんごう てつろう)

1958年生まれ。虫とカメラが好きだった父の影響が原点となり、大学のサークルでバードウォッチングの楽しさにはまる。人と環境との関わりについての研究に携わるかたわら、国内外で鳥見旅を続け40余年。初心を忘れぬよう心がけ、多くの方とその楽しさを一緒に味わいたく退職後ガイドに。

八東ふる里の森館長

高田 豊実 (たかた とよみ)

2010年より鳥取県八頭町の扇野山登山口標高800mにある「八東ふる里の森」の指定管理を始め、ブナ自然林の再生と野鳥を取り戻す取り組みを始める。2年間かけてアカショウビンやコノハズクを小学校のグランドほどの広さのふる里の森園内に営巣をさせる事に成功した。

八東ふる里の森ファーム代表、八東ふる里の森野鳥の会会長、非営利団体 扇ノ仙・ふる里の森を守る会会長、非営利団体 丹比駅活性化事業、有限会社 高田技研 代表取締役社長