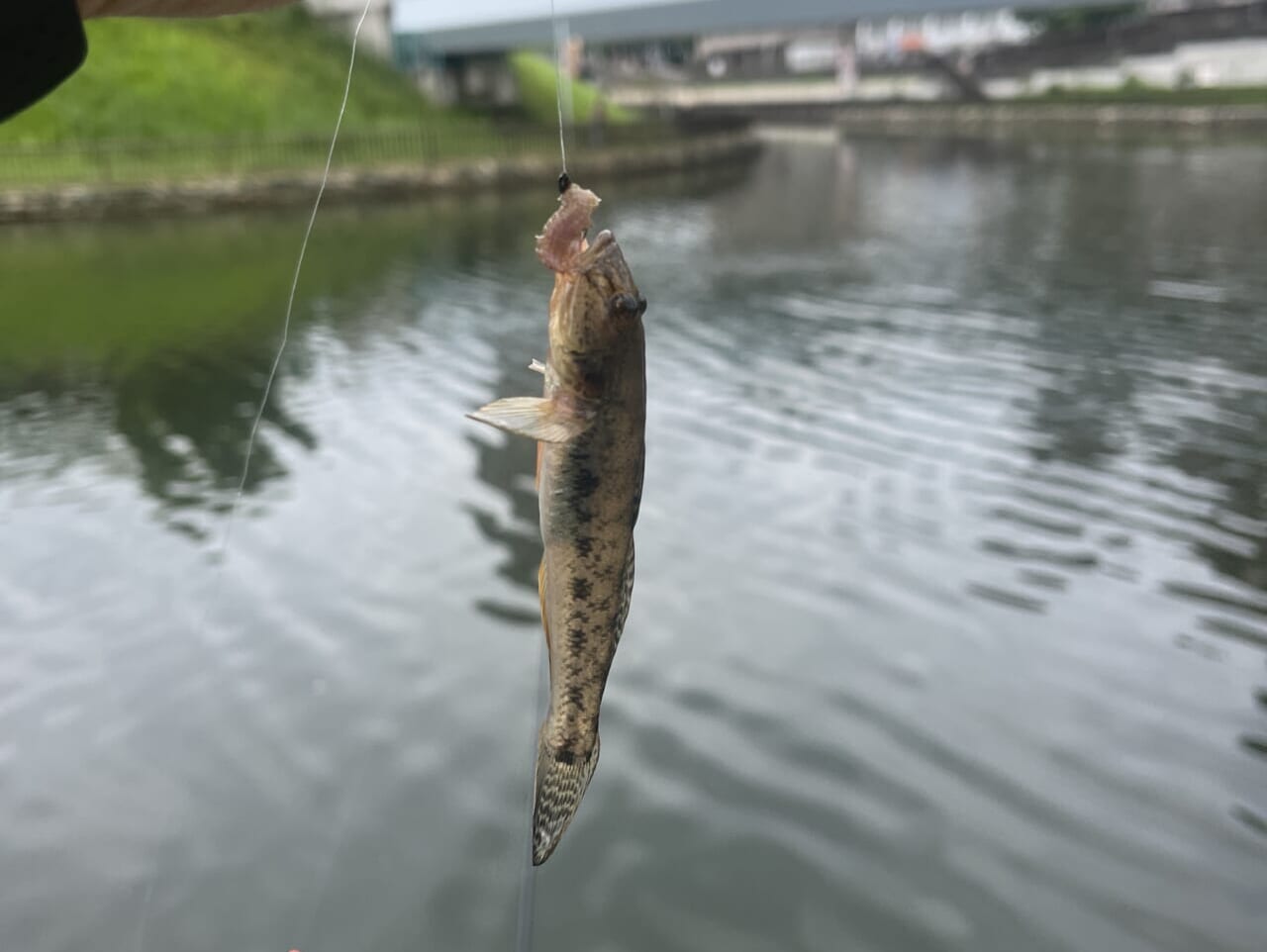

江戸前のハゼ

夏本番になり、週末はハゼを釣りに行くことが増えた。

1月ほど前は、5センチほどしかなかったデキハゼ(稚魚)たちが、ここ数週間で魚体が一気に大きくなり、10センチほどに育ってきた。餌をくわえると勢いよく潜るハゼを釣り上げるのはなかなか手ごたえがあって楽しい。しかも天麩羅や唐揚げにすると、最高のビールのおつまみになる。都内の地下鉄で通える範囲でも楽しめるので、道具をそろえてしまえば、毎回必要になるのは餌代と、交通費、そして「ビール代」くらいで、手軽で安上がりな趣味だ。秋が最盛期で15センチ近くまで大きくなった「落ちハゼ」を狙って11月頃まで楽しめる。

今年はまだ時期が早いのであちこち別の釣り場へ行っているが、昨年までは中央区月島にある佃堀というハゼ釣りのメッカに足を運ぶことが多かった。きっかけは時間を持て余していたコロナ中に、たまたま読んだ漫画の中でここでハゼ釣りをしているシーンを見たからだ。調べてみると東京湾で取れるハゼを「江戸前のハゼ」と呼び、ハゼ釣りは庶民の気軽なレジャーとして江戸時代から楽しまれてきたそうだ。

佃堀の夕景

月島と言えば「もんじゃ焼きの街」として有名になっているが、もともとは長屋の立ち並ぶ下町で、もんじゃは駄菓子屋で子供たちが食べていた「おやつ」。現在では超高級タワマンが立ち並び、きれいでお洒落なカフェやレストランがある一方で、もんじゃストリートが繁盛し、その脇にはひっそりと下町風情が残っていて「最先端」と「懐かしさ」がごちゃまぜになった一角だ。釣りを終えたら、どこかで一杯やって帰りたいところだが、非常に傷みやすいハゼを急いで調理するために帰りを急がなければならないのが残念なところ。(だからスーパーなどでは見かけない)

下町風情が残る

初めて来た頃は全く釣れず、どうしたものかと思っていたのだが、さすが下町。常連のお兄様方が「この時間はここが釣れんだよ」「餌の付け方はこうすんだよ」「ハリスはもっと短くしねーと」などと熱血指導をしてくれて、気が付くと半日もいれば4-50匹は釣れるようになっていた。今では常連さんたちと同じように、釣れていない初心者さんを見かけると放っておけなくなっている。時には友人や息子を連れて、ビール片手に釣ることも。

佃堀で釣りをしていると、どこからか外国人が自転車に乗って現れる。風のOB嶋田さんが運営するCycling Holiday TokyoのEバイクツアーのお客さんとガイドさんだ。「お客さんたちは地元の人と交流したがってるから、良かったら話をしてあげて」と言われているので、釣った魚を見せ「天麩羅にすると美味しいんだよ」などと説明するようにしている。

釣りをしていると、余計なことを考えなくなるのが良い。釣れているときは、次々と掛かる魚を釣っては針から外し、餌を替え、また釣る。釣れなくなると、場所が悪いのか、餌のつけ方が悪いのか、仕掛けが悪いのか…原因を考えてトライandエラーを繰り返す。「釣りってのんびりしていていいね」などと言う人がいるが、全く逆で実は意外と頭を働かせている。特にハゼは魚を寄せて釣るのではなく、魚がいるところを探して釣るのがポイントなので、常に動き回っているのだ。

最高のおつまみ

弊社の仕事は、自分の力ではどうにもできない自然の脅威、渡航する国や航空会社の都合などに影響されて、何か月も準備してきたことが理不尽な理由で一瞬でダメになるようなことも珍しくない。悶々とする精神を、夏の暑い日に、一心不乱にハゼを釣り、頭を空っぽにして切り替える。メンタルを健全に保つためにも、必要な時間だと思う。

きっと旅を楽しむことは、お客様のメンタルにとって必要な時間なのだろう。

8月に添乗の予定があるが、お客様が余計なことを考えずに、心の底から旅を楽しんでいただけるよう、心を配らなければと思いを新たにした。