ツアー名 ● 4/18(金)発 四川省「蜀のみち」その歴史を辿る 6日間

2025年04月18日~04月23日

文・写真 ● 立花誠(東京本社)

このコースは弊社の水野があたためてきた時代を越えた「蜀」の文化を訪ねあるく企画です。

ツアーの冒頭に、こう、あります。

—極めて古い時代に属する驚くべき各種の貴重な玉器、金器、青銅器を目の当たりにし、名のみ知る故人の足跡を司馬さんの著書に助けを借りながら歩く、四川省・蜀のみちです。—

三星堆遺跡博物館にて

司馬遼太郎さんの小説や紀行文が大好きで、学生のころ、読み耽っていました。

きっかけは昭和48年のNHK大河ドラマ「国盗り物語」。前半は斎藤道三、後半は織田信長と明智光秀が物語を引っ張っていました。

オープニングの勇壮なテーマ曲から始まり、出演者が、躍動感あふれる芝居を繰り広げ、引き込まれたことを思い出します。

その4年後、同じくNHK大河ドラマ「花神」。日本陸軍の基礎をつくった大村益次郎を中心に、幕末維新の人物たちが魅力的に描かれていました。

河井継之助、土方歳三、坂本竜馬(龍馬)といった、司馬さんの別の作品の主人公たちも登場し、物語を奥深いものにしていました。

独特の史観で考察された物語の再現度が高く、司馬さんのフアンになりました。

その司馬遼太郎さんのライフワークのひとつであった「街道をゆく」に出会いました。

日本のさまざまな街道を実際にあるき、街道と街道がむすぶ集落の軌跡とありようを活き活きと描く内容に、いつか「街道をゆく」をなぞり、歩きたいと思っていました。

実際になぞったのは「十津川街道」。司馬さんが、須田剋太画伯や、編集部のHさんたちと語らい、歩いた道をなぞりました。

今回、「蜀のみち」の添乗員に任じられ、「蜀のみち」をなぞれると、心が躍りました。

さらに三星堆遺跡や、金沙遺跡も訪れる内容で、「蜀」の土地がどのような軌跡をたどったのか、出発前に資料を読み込みました。

今回、この旅にお申し込みくださったみなさまは、それぞれ「蜀のみち」や三星堆遺跡、金沙遺跡に思い入れがあり、そのことを踏まえてしっかりお支えできるよう、気を引き締めて出発しました。

風カルチャークラブの水野が案内する・四川省の古代遺跡と司馬遼太郎の「蜀のみち」

終了ツアー 4/18(金)発 四川省「蜀のみち」その歴史を辿る 6日間

三星堆遺跡と金沙遺跡

2日目の午前、三星堆遺跡を見学しました。司馬遼太郎さんが、考古学者で同志社大学教授(当時)の森浩一さんたちと、成都を訪れた際にはまだ発掘が進んでいなかった遺跡です。

子供のころ、世界史で勉強した殷・周の時代よりも古くから、あるいはそれらの時代と並行して存在していた高度な文明の「くに」の貴重な出土品の数々。

お客様ものめり込むように、その歴史の産物に見入っていらっしゃいました。

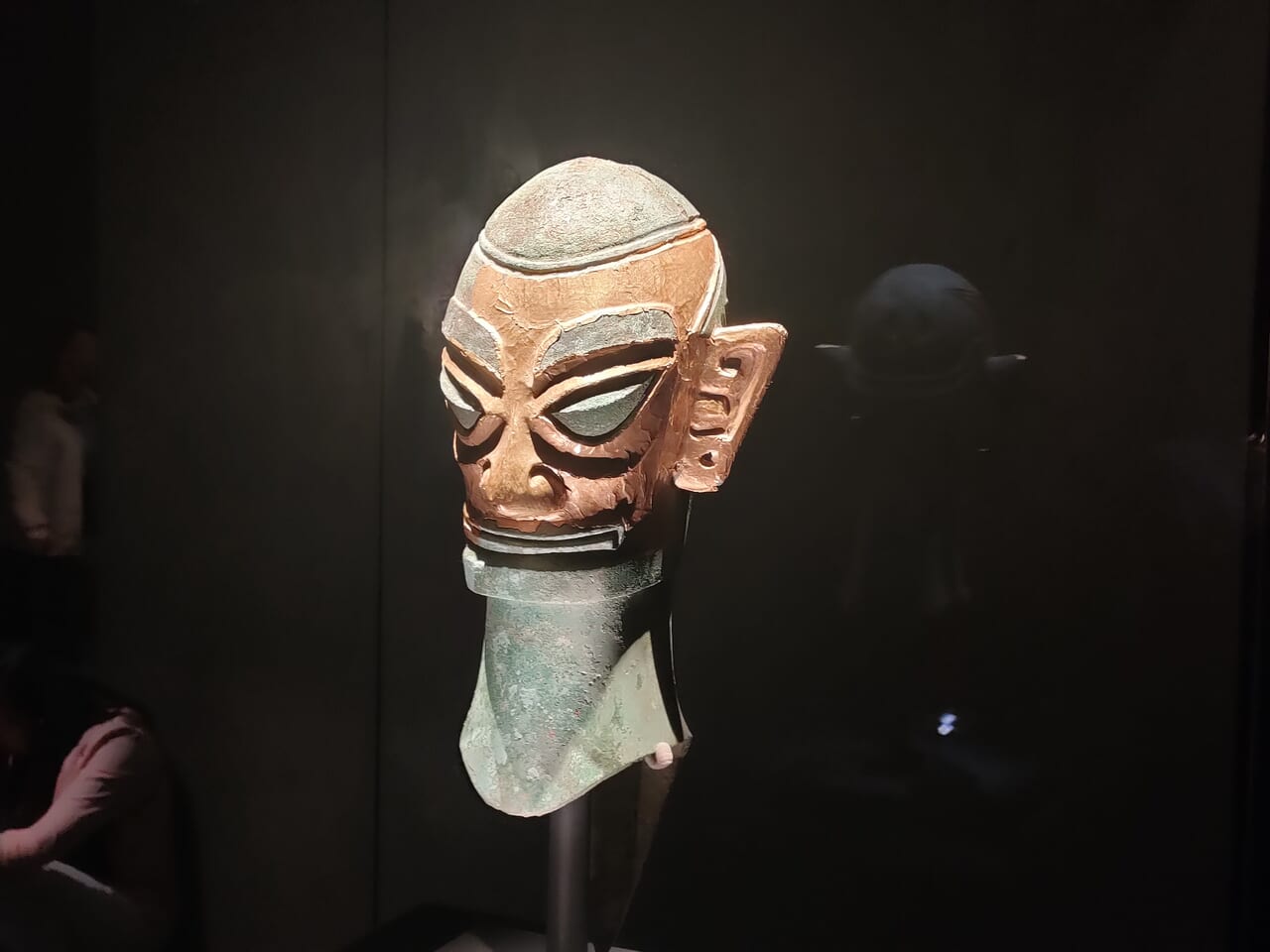

祭祀に使われたという青銅の仮面や像、そして玉などが、長江文明の奥深さを物語っています。

金箔のお面をつけた三星堆遺跡博物館の貼金銅人頭像

午後は金沙遺跡を見学。殷の時代の遺跡で、こちらからは太陽神鳥金箔や、謎の人物像、そして青銅や石の器などが展示されています。

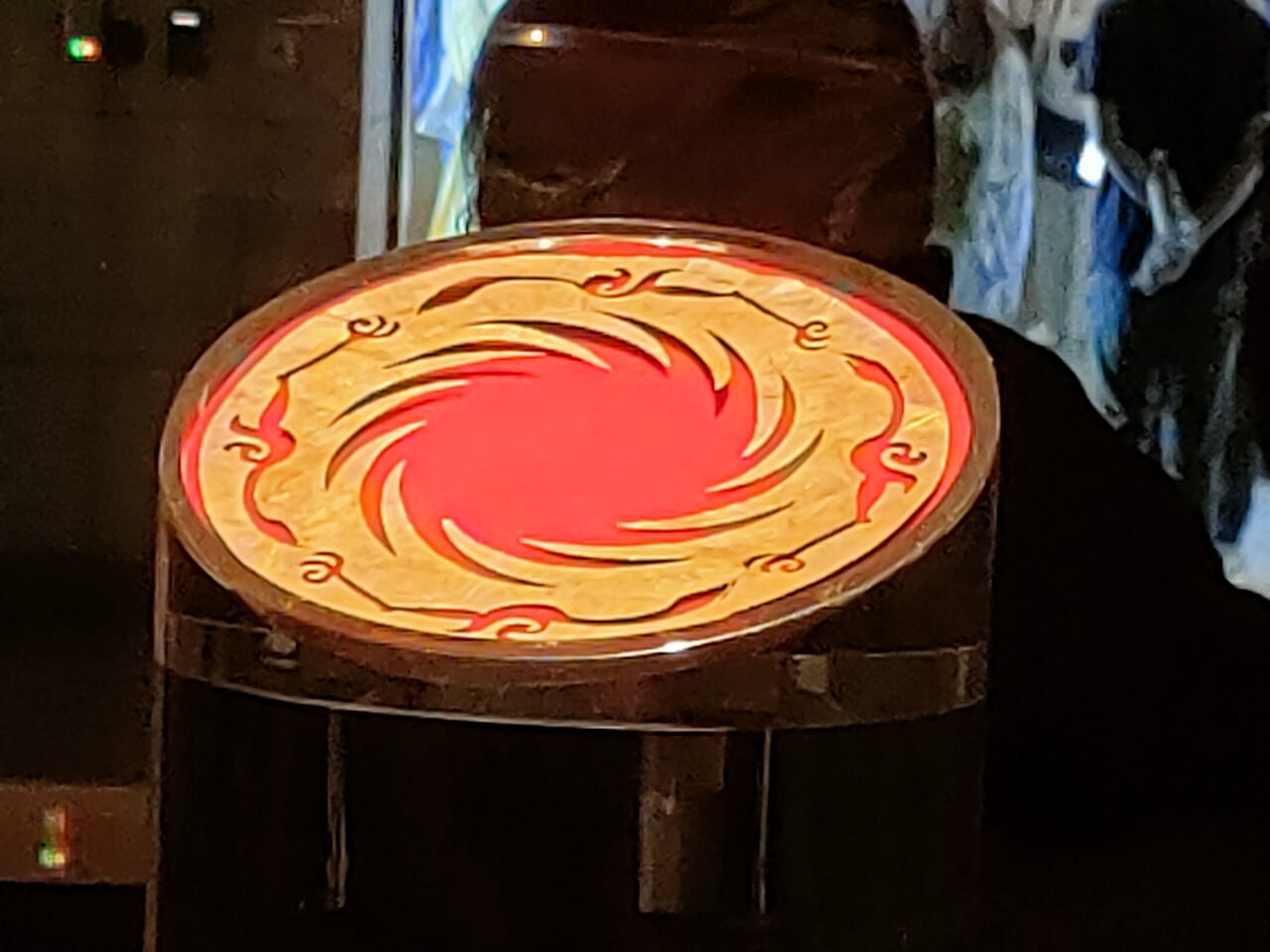

宅地造成の工事中に発見されたこの遺跡から、美しい太陽神鳥金箔が出土したときは、驚きの声があがったことは想像に難くありません。

いまでは太陽神鳥は、成都市のシンボル(市章)となっています。

成都市のイメージ・ロゴのモチーフとなった太陽神鳥金箔飾

青銅製の謎の人物?像。何を意味するものなのかは不明

都江堰

3日目は、成都市の郊外にある、古代の水利システム「都江堰(とこうえん)」を見に行きました。

時には「ダム」と表記される都江堰ですが、あくまでも川の両岸や中州の岩盤を掘削して水の流れをコントロールする「水利システム」。

逆にいえば、「ダム」を作らずに、当時の土木技術で、自然の地形を巧みに利用して水流をコントロールをしたことに驚きを禁じ得ませんでした。

みなさま、「蜀のみち」で、森浩一教授が「猿を売っているな」とおっしゃった場所や、司馬遼太郎さんがアイスキャンディーに閉口した場所を探しておられたようです。

成都からの日帰りでは、なかなか「蜀のみち」をなぞることは難しいですが、みなさまはそれぞれ、「蜀のみち」と現実の風景を可能な限り、重ねておられたご様子でした。

ダムを造らずに自然の水流を利用した水利システムを建設した都江堰

午後は武候祠と杜甫草堂を訪れました。

武候祠では、三国志に出てくる主要人物の像の前で、その半生や性格について、丁寧な説明がありました。

「三国志」の中心人物のひとり劉備玄徳の御陵は、日本の「円墳」のようなたたずまい

杜甫草堂は、何度も来ていますが、復元された「草堂」と対面するのは初めて。

折からのゲリラ豪雨の中、お客様の中でご希望される方をお連れし、「草堂」を見てきました。

杜甫が起居した草堂を再現した復元草堂

楽山大仏

4日目の午前、成都市の郊外にある、高さ70メートル余の大仏、「楽山大仏」を拝観しました。

ボートに乗って、大仏様のすぐ下まで近づきました。

大仏様を見上げる場所に辿り着いた時は、あまりの大きさに声も出ない感じ? ややあって、歓声があがりました。

よく見ると、巨大な一枚岩を削って造られた大仏様の周囲に、くねくねとした「参道」が穿たれていました。

現在、補修中ですが、敬虔な信者は、その岩を掘削した参道を通り、大仏様にお参りするそうです。

高さ70mの大仏様は迫力満点。ボートですぐ近くまで迫ります。

夜、夜市を見学。

昔の街並みを街ぐるみ改装し、伝統を残しつつカフェやショップを展開し、旅行者を迎えてくれます。

古民家や倉を改装したショップやカフェが建ち並ぶ

パンダ・センター

5日目はパンダ・センターを訪れました。

日本の動物園では、寝ころがっているか、のんびりと笹を食んでいる姿しか見たことがないという方が多く、のびのびと遊ぶパンダを見て感動されていたようす。

木に登る姿や、二頭でじゃれあう姿など、パンダの本来の「生活」を見られて、愉しいひとときでした。

成都のパンダ・センターのパンダは、走る!遊ぶ!木に登る!

夜はオプショナルツアーの川劇へ。

日本の歌舞伎でいう「見得をきる」度に、演者が付けた布面が目まぐるしく変わります。

素面から一瞬で面をつける離れ業にはみなさん、びっくりされていたようです。

川劇の躍動感がすごい!めまぐるしく変わる面。目を凝らしても変わり目はわかりません。

蜀の食

司馬遼太郎さんが、「蜀」の蒟蒻(こんにゃく)について書かれていました。

その一節を読み、現在の中国では、蒟蒻はそれほど食材として用いられていないという先入観がありました。

事前に注文しておいたのですが、四川省らしく、蒟蒻と野菜をピリ辛に炒めた一皿が用意され、みなさんと一緒に堪能しました。

蒟蒻と野菜をピリ辛に炒めた料理

こんにゃく料理。「蒟蒻」は司馬遼太郎さん訪問時にも特注料理だった

成都(四川省)に来たらコレ「元祖!麻婆豆腐」

四川と言えば「麻婆豆腐」そして最高の麻婆豆腐は「陳麻婆豆腐店」にありと人は言う

四川省の名物のひとつ「宮保鶏丁」は鶏肉とピーナツのピリ辛炒め

宮保鶏丁は、麻婆豆腐に次ぐ、四川の名物料理のひとつ

四川省が発祥の、豚肉の辛味ソース和え「雲白肉」

茹で豚の冷製にニンニクソースをかけた前菜は四川の名物のひとつ

四川省の食は辛い(とうがらし系)という一般的な認識があり、辛いものが苦手な方のために、四川省に出稼ぎに来ている人たちの故郷の料理も注文しました。

主に客家の人たちが食べている、豚バラ肉と漬物の煮物(梅菜扣肉)

厦門や福建を中心にコミュニティを形成する客家(はっか)のソウルフード「梅菜扣肉」

江南のほうで食べられる川魚の蒸し料理。司馬遼太郎さんの「江南のみち」もいずれ、行きたいですね。

川魚を蒸し煮にしてしょうゆベースのソースをかけ、ショウガなどで味付けした料理。江南でもよく食べた一品。

蜀の「いま」

司馬遼太郎さんが訪れたのは、80年代初め。

成都はさらにさらに、大都会になっています。

しかし、ところどころに古色蒼然とした「生活文化」も残されています。

「蜀のみち」には、古い茶館が出てきますが、残念ながら都市の拡大とともに、ほぼ消滅。

しかし、公園の中に、野外の茶館がありました。

お茶やお菓子を注文し、のんびりとゲームをしたり語り合ったり・・・そんなひと時を地元の人たちは大切にしています。

司馬遼太郎さんが古き良き四川を体感したインハウスの茶館は、もうない

昔ながらの市場。

野菜、果物、肉、魚、調味料が、所狭しと置かれて売られています。

小さいながらも活気のある市場。「まけて~」「いや、まからん」とか言っているのでしょうか?

市場の外は総菜屋さん。

からあげ、烤肉(鴨、鶏、お肉のロースト)、ビニール袋に入ったお惣菜などが売られています。

今晩のお惣菜を買っているのかな?典型的なお総菜屋さんの風景

錦江賓館

今回、泊まった錦江賓館は、旧館に司馬遼太郎さんご一行が泊まりました。

格式の高さを感じさせるホテルで、夜はゆっくりと旅の疲れを癒してくれます。

司馬遼太郎さん一行が泊まった錦江賓館に、私たち一行も泊まりました。

ショッピングアーケードもあり、地元のセレブリティも買物に来ているようです。

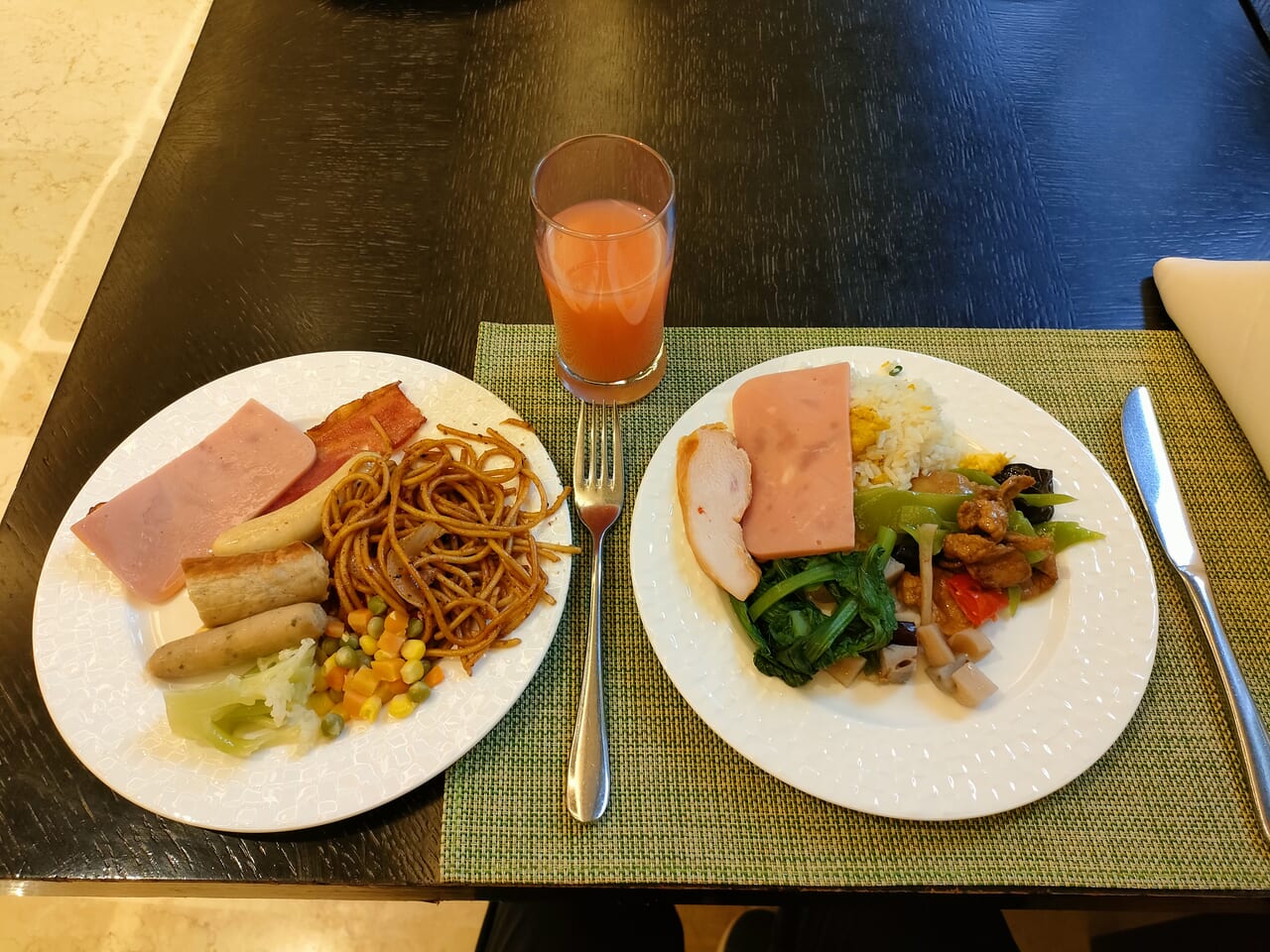

朝食は、洋・中の料理がブッフェ形式で並び、4回の朝食では食べきれないほどの種類が並びます。

ブッフェのメニューは中国風と洋風。好きなものをすきなだけ♩

ブッフェでみつけた豆腐脳。ちょっと臭豆腐っぽい。酸味と辛味が絶妙で、お粥に合う

「蜀のみち」を読んだ人は、書かれた紀行文をなぞるのもいいです。

まだ読んでいない人は、帰ってから自分の歩いた場所を、紀行文に重ねてもいいですね。

「蜀のみち」は、「江南のみち」と「雲南のみち」の三部作の真ん中。

機会があれば、ほかの二つの「みち」をお客様をご案内し、歩きたいと思います。