1959年以前のラサ・メンツィカン

1959年以前のラサ・メンツィカンメンツィカン(チベット医学暦法大学)が今年で100周年(ロコル・ギャ)を迎える。ラサとインドの両方では100周年記念の行事が盛大に開催され、アムチの端くれである僕のもとにも招待状が届いているが残念ながら出席できない。そこで、この場を借りて、100年前のメンツィカンを振り返り、日本のみなさんと歴史を共有することで、自分なりの役割を果たしておきたい。

そもそも、1916年当時、17世紀から続くチャクポリ医学僧院(注1)があるにも関わらず、なぜ、ダライラマ13世はチャクポリの目と鼻の先にメンツィカンを創立したのだろうか。

その必要性とはなんだったのか。僕はメンツィカンに入学した2002年当時から気になってしょうがなかった。歴史書を調べると1916年の創立当時「チャクポリは法要など僧侶としての仕事にも追われて医学に専念できない。辺境に住む人たちに医療が届かなくなってきた」などと当時のチャクポリの半医半僧の状況を緩やかに非難している。「チベット医は僧侶でもある」ことが特徴として挙げられることが多いだけに、逆に僧侶であることが批判的に記されていることに驚いた。そして、僕のなかに、一つの仮説が浮かびあがってきた。以下は、あくまで僕の推察であることを断ったうえでメンツィカン創立の背景を記しておきたい。

チャクポリ医学僧院

チャクポリ医学僧院まず、たまたま、ラサの街の真ん中に空き地があったことが理由の一つであろう。実はメンツィカンが創設された場所は曰くつきの土地である。1911年まで続いていた中国軍との紛争の際にテンゲーリン(寺院)は中国軍の宿営地となっていた。中国軍が退却した後、中国軍に加担していた罪を咎められテンゲーリンは取り壊しとなり、その跡地の有効活用として1916年にメンツィカンを創立することになった経緯がある。そして、もう一つ、当時、ダライラマ13世がチベット近代化を急速に推し進めていたという時代背景が挙げられる。英語学校を作り、軍隊を整備し、外国に留学生を派遣した。おそらく法王は医学の近代化を進めるにあたって、軍人や俗人も入学できるメンツィカンをあえて創立し、旧態然とした僧院ではなく、政府主導で医学を発展させたかったのではないだろうか。事実、軍医研修としてかなりの数の軍人がメンツィカンに入学している。俗人はまだしも、軍人が入学することはチャクポリ医学僧院では考えられないことだろう(注2)。

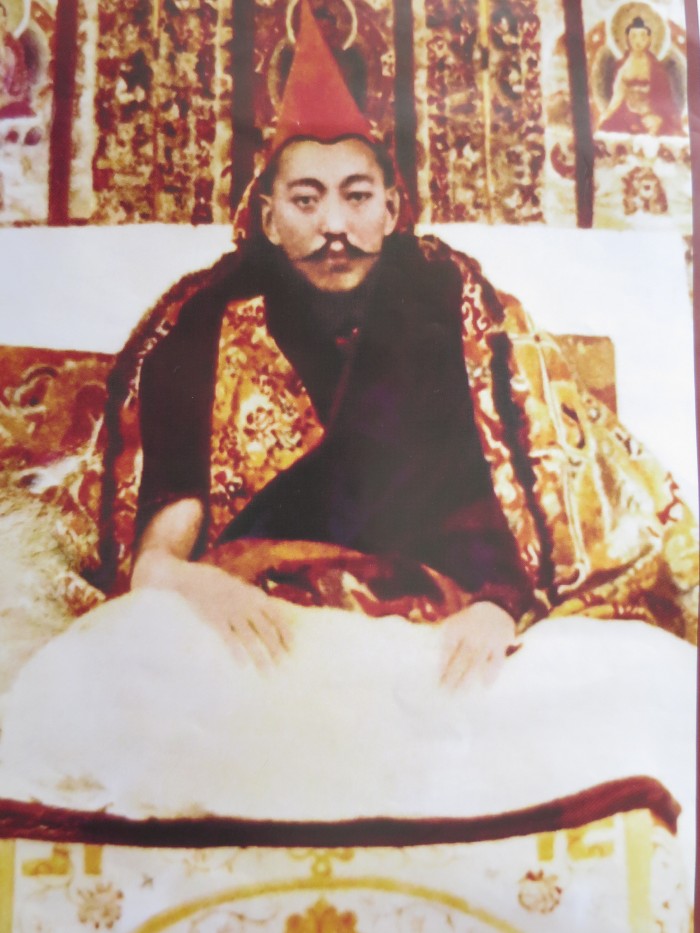

ダライラマ13世

ダライラマ13世とはいえ、創立当時のメンツィカンは試行錯誤だったようだ。たとえば学長のケンラブ・ノルプは政府から給料が与えられていたが、そのほかの教師には生活保障をする以外、給料は出されず経済的に非常に厳しい状況であった。教師に給料が支払われるようになったのは20年後の1938年のことである。学生たちも出身地のお寺や実家からの仕送りで生活していた(注3)。当初は患者が一日に十数人しか訪れなかったという。薬を作る予算がなく、借金をして沈香など生薬を購入していたなど、歴史書には生々しい記録が残されている。ラサの外周道路の乞食たちを往診したり、地方で病気が蔓延すれば先輩医師と一緒に遊牧民のところまで出かけることもあった。また、既存のチャクポリ医学院と合同で試験を開催した際、メンツィカンに有利な採点が行われたのではないかと紛糾したのは、人間味があふれていてとても興味深い。チャクポリ医学院とは良きライバル関係が続いたようだ。当時の学習内容は2016年の現在と大差はないが、メンツィカンを卒業し故郷に帰るときは馬を伴うことが許されたのは、なんとも羨ましい(僕は馬に乗れないが……)。

初代学長・ケンラブノルプ

初代学長・ケンラブノルプその後、1947年にはブータン、ラダックからも学生を集め、全校生徒が80人まで増えた。しかし、1959年、チベット動乱にともないメンツィカンとチャクポリ医学僧院が合併し、チャクポリ医学院の歴史には終止符が打たれた。ちなみに、ラサとインド、両方のメンツィカンのあいだに正式な交流は存在しない。

「1959年以前の僧侶によるチベット医学は素晴らしかった。それに比べていまのアムチは腕が落ちている」という噂を耳にすることもあった。そうした過去の美化はときに僕を含めた医学生たちを奮起させ、ときに困惑させられてきた。たまに耳にするこうした理想論は励みになっていいけれど、それよりも、起源「はじまり」の現実を知ることで未来へ向けて建設的な議論を生みだすことが可能になる。100年前も今も、医学生たちの悩みは一緒だよねと身近に感じられるほうがやる気が出てくる。そして、きっと、100年後のメンツィカンも、いまと同じような葛藤を抱えつつ、ラサとインドの両方で存続していてほしいと、アムチの端くれである僕は願っている。

注1

ダライラマ5世によって17世紀、ポタラ宮殿の真向かいの丘の頂に建てられた。1959年に破壊され、現在は無粋なテレビ塔が立っている。

注2

現在も現役で活躍されているイシェー・ドンデン医師は、インタビューの中で「かつて、メンツィカンにはたくさんの軍人医学生が在籍していた」と語っている(第140話)。

注3

当時の入学の条件は、僧侶ならば若く頭脳明晰で、文字を読み書きできるもの、僧侶でなければ世帯の長男であること、密教を受け継ぐ行者の家系であること、五明の基礎があるものとされ、入学時の年齢が13歳から18歳までと定められた。

参考文献

チベット亡命政府メンツィカン。2000年。メンツィカン出版部。

『a’dro phen smen rthis khang gi gdan rabs dli med shel gyi me long』

新刊案内

「ヒマラヤの宝探し」が本になりました。

『チベット、薬草の旅』(森のくすり出版)。定価1600円税別

お申込みは「森のくすり出版」まで。

風の旅行社カウンター(東京、大阪)でも販売しています。

小川さんブログ チベット、薬草の旅

小川さん情報

【イベント】

企画中

【講座】

【旅行】