唐古遺跡に行ってきました。

出土した土器に描かれた絵画をもとに復元された楼閣

・・・と言っても、何人の方がわかっていただけることでしょう?

小学校で弥生時代の遺跡として静岡県の登呂遺跡が教科書にも載っていて有名ですが、わが奈良県にも弥生時代の当時の日本最大級の環濠集落の史跡があるのです。それが「唐古・鍵遺跡史跡」です。甲子園球場10個分の面積があったそう。

そこは私の母の実家から歩いて行ける場所なので、毎年のように前を通過していたのですが、当時は、看板が1本立ってる程度で、「ここに弥生時代の遺跡があって、兄ちゃんたちが学校帰りによく土器みたいなもんを拾って帰ってきてたで」という母の決まり文句を聞き流していただけでした。一度降りてみましたが、ため池が1つあるだけの閑散とした場所でした。

それがいつの間にか国の史跡になったとかできれいに整備され、一度行ってみないといけないと思い、やっと先日その思いをかなえました。

行ってみて、何が国を動かしたのかわかりました。

これです(きっと)

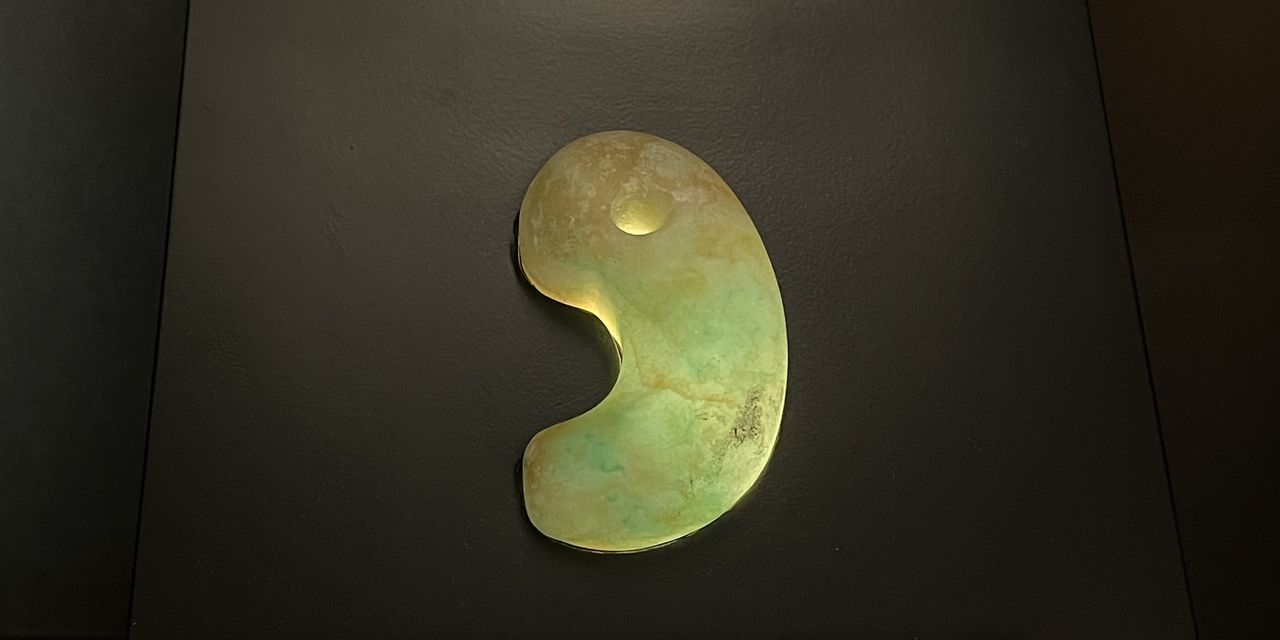

カブトムシの幼虫より大きいヒスイの勾玉

翡翠の勾玉です。これが発掘されたのでしょう(憶測)

光を受けて透けて光っています。

これは当時の人たちにはさぞかし神々しかったに違いありません。

そして、今回初めてその存在を知ったのが(恥ずかしながら)こちら

上の容器(褐鉄鉱)の中に収められていたヒスイの勾玉2個(ともに複製)

褐鉄鉱(かつてっこう)という「粘土の周辺に鉄分が凝縮して生成される自然の鉱物」らしく、内部の粘土が乾燥?して固まり?振るとコロコロと鳴るので「鳴石」とも呼ばれるもの。そして、その中に収められていたという2つの翡翠の勾玉です! 容器が幅15㎝くらい、勾玉は5㎝弱と4㎝弱くらいです。

この、聞きなれない鉱物・褐鉄鉱は、古代中国では中の粘土を煎じて飲むと不老長寿に効く仙薬として重宝されたそうで、弥生時代に中国の神仙思想がここまでたどり着いていたのでは、と言われています。

褐鉄鉱も翡翠も一見の価値ありです。

褐鉄鉱の中から出てきたヒスイの勾玉(本物)

それに加えて目に留まってしまったのが、土器に描かれた絵。鳥に扮した巫女(なぜ女性とわかるのか?博物館に行けばわかります)が、祭祀を執り行う絵とか、冒頭の楼閣の元となった絵などがパネルで展示されていました。橿原考古学博物館にも、鳥に扮したシャーマンが祭祀を取り行うシーンが紹介されていましたので、古代奈良を象徴する事象なのかと思いました。

この唐古の大集落も、古墳時代には衰退し、三輪・巻向地域に勢力を確立してきたヤマト政権へと時代は移っていきます。唐古遺跡からはその三輪山や巻向山がすぐ近くに望めました。

注)遺跡と博物館がちょっと離れてますので、行かれる際はご注意下さい。

場所もテーマも全然唐古遺跡に関係ありませんが、風の旅行社は講師同行の国内旅行も企画しています。↓よかったらこちらもご覧ください。

風カルチャークラブ ツア・講座ー一覧