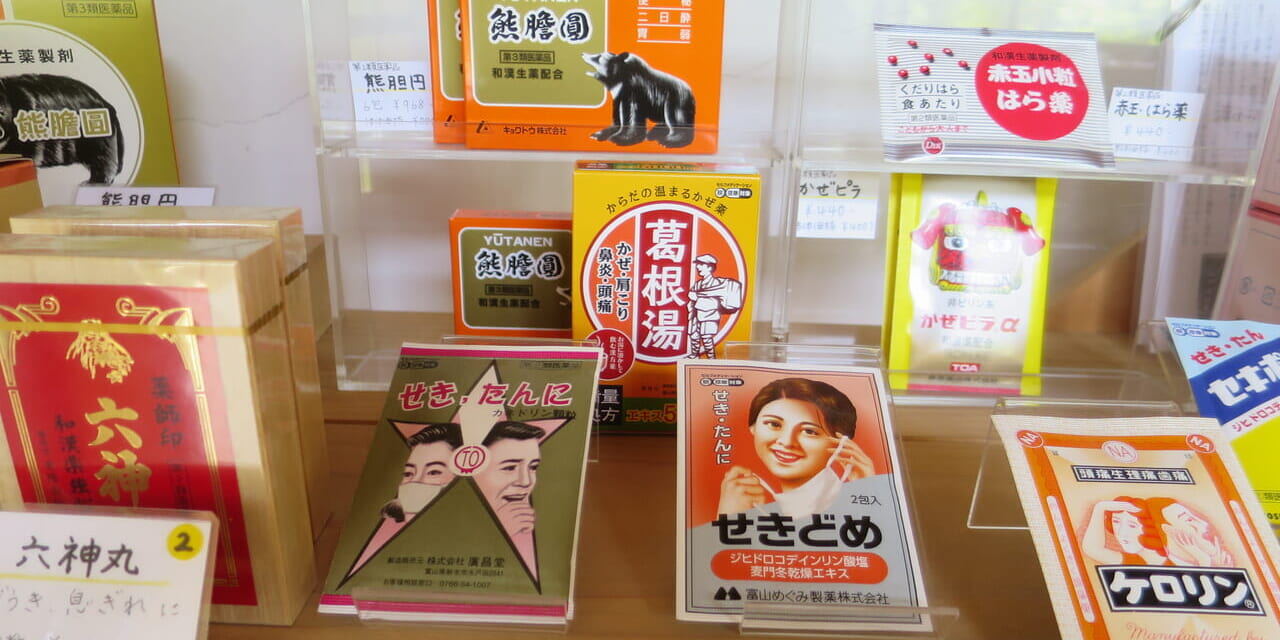

キハダ軟膏

「2025年7月5日に大災害が起こる」という噂が海外にまで波及したために訪日客が減少しているとの報道にちょっと驚いてしまった。知人の娘はその日だけ都内から実家の上田市に帰省する(しかも推しアイドルグッズを疎開させるために全部持参して)という。そして7月5日開催の「暮らしの”くすり塾”-東秩父村- 【夏】キハダのくすりと染色」には、定員16名に5名しか参加者がいなかったのは、もしかして噂が影響しているのではと勘ぐってしまった。事実、そのことを冗談交じりに参加者に話すと、そのうちの一人も両親から引き止められていたというではないか。さらに「7月5日、一人でいると不安なのでくすり塾にいてもいいですか」という問い合わせがあり、実際に女性がお店を訪れて妻とおしゃべりしながら過ごしていた。

ちなみに僕は「1999年7月に地球は滅亡する」というノストラダムスの大予言やスプーン曲げ、コックリさんや口裂け女、エコエコアザラクなど素敵なオカルト文化に囲まれて10代を過ごし、1990年代にはアガスティアの葉(注1)などニューエイジブームにほどよく流されていた。そのほか、「マムシを見たら親指を隠せ」とか「下の歯が抜けたら上に、上の歯が抜けたら下に向かって投げる」、「ミミズに小便をかけたらち●ぽが腫れる」、「写真で真ん中に映ったら早死にする」などいろんな俗信(注2)はいまとなってはいい思い出であり、居酒屋で盛り上がるには欠かせないネタとなっている。

五体投地

いっぽう、輪廻転生(第155話)を信じ、五体投地(第146話)に励むチベット社会には迷信が溢れているのではと外国から思われている節がある。もちろん前近代化社会に共通する素朴な俗信はたくさんある。たとえば「箒は直接手渡してはならず、地面に投げ落して渡す」、「熱が出たら、昼間に寝てはいけない(第109話)」。「医者に行く前にモで占う(第59話)」。「ネをもっていれば銃弾に当たらない(第57話)」などである。ただし滅亡説のように社会全体に大きな影響を及ぼすほどの話題性を持つものは思い当たらない。そういえばと思い当たるのは世界最終戦争を予言するシャンバラ伝説(第315話)だが、こちらはチベット密教に由来する正統な予言であり、個人発のサブカルチャー的な予言とは異なるので大騒ぎにはならない。そんなチベット社会で10年間暮らしているうちに、チベット人は現実的な民族だなという印象が次第に強くなっていき、僕自身、次第に現実的な思考になっていった(注3)。そういえば1999年7月は、大予言の噂など存在するはずもないチベット社会で勉強に励んでいるうちに、気がつくと過ぎ去っていた。

現実的な民族であることの背景にはインド論理哲学が仏教とともにとりいれられたからではないかと僕は分析している。その象徴が僧侶たちによる問答である(第148話)。たとえばメンツィカン(チベット医学暦法院)一年生での仏教の試験で「認識の分類を述べよ」という問題が出題されたが、僕にはその問題の意義すらも理解できないほどに、まだまだチベット社会への理解が浅かった(注4)。すべてのチベット人が論理学を学ぶわけではないけれど、それは日本人すべてがサイエンスを学ぶわけではないが科学立国として名を成しているように、専門家である僧侶たちが学ぶことによって社会全体に論理学への敬意が浸透している、と僕は感じている。ちなみに論理哲学は7世紀に法相(ほっそう)教学として日本にも紹介されたが日本人には受け入れられなかった(注5)。そのため仏教=信仰(believe)のイメージが強くなってしまった。いっぽうのチベットでは仏教とはまず学問であり、そして次に信仰として存在している。輪廻転生に関しても、輪廻を脱して解脱にいたるため、もしくは来世ふたたび人身を得るために現世において徳を積むことが主目的であって、「私の前世は〇〇でした」とか「また生まれ変わってもあなたと……」などロマンチックに過去世、来世が語られることはない。

問答

メンツィカン学生時代(2001~2008)のこと。「日本は科学技術が進歩しているのに、血液型で人間の性格が左右されるっていう迷信(チベット語でナムトク)を信じているって本当なのか」と議論を挑まれたことが何度かあった。「そうだよ。けっこう普及しているね」と答えると、科学立国の日本社会に唯一の欠点・矛盾点を見つけたといわんばかりに彼らは喜んだ。そして今回、日本社会が一冊の漫画が発端の予言(注6)で大騒ぎになったとチベット人たちが知ったら、きっと「意外と人間味あふれる民族だな」と優しく笑ってくれそうな気がしている。

いずれにせよ7月5日の講座は少人数ならではの盛り上がりをみせ、大災害に見舞われることなく無事に終了しました。次回10月4日の講座暮らしの”くすり塾”-東秩父村- 「甦る~紫雲膏を作る~」、ならびに11月の四万温泉ツアー「ちょっと気ままにくすり旅~上州の名湯・四万温泉~ 2日間」にはぜひ、ご参加ください。お待ちしています。

注1

インド南部の寺院にはアガスティアの葉と呼ばれる葉が保存されていて、その葉にはあらゆる人の運命がすでに記されているという。

注2

俗信は発生源があいまいで民衆に広まっている素朴な風習。迷信は発生源がわかっていて社会に悪影響を及ぼしているものとして本稿では使い分けた。

注3

「チベット人は秘境の地で、ひたすら仏教の教えに基づく非現実的な世界を純粋に信仰している人々」といった印象を持つかもしれない。しかしそれはまったくの見当外れである。チベット人は近代文明で育ったわれわれ日本人よりもはるかに合理的で、リアリスティックな考えの持ち主である。疑い深く、むやみやたらに人を信じることはない。彼らにとっての「現実」とは、唯物主義的世界観に基づくものではないのであって、豊潤な仏教の伝統的な世界観に基づいたリアリスティックなものである。

『チベットを知るための50章』(明石書店 2004)(外部リンク)のP228「諸天が働きかける未来」の章より(野村正次郎)

注4

七つの認識形態が数えられている。①正しい結論とは逆のことを主張する誤謬知、②正しい結論と誤った結論の前で迷っている疑惑知、③対象は見えているが、はっきりと確定されていない不明瞭な知覚、④根拠なくして正しい結論を認識している憶測、⑤既に一度認識されたことを再び認識している既定知、⑥正しい直接知覚、⑦正しい推理である。 『チベットを知るための50章』(明石書店)

注5

人々を救おうとした釈迦の心を知るためには、こんな煩雑で精緻な学問が必要なのか、と思うくらいだが、しかしインド人はもともと思索的でとことんつきつめなければ気が済まないたちらしいのだ。「心の時代」といえば何かわかったような気がしたり「ものよりこころ」だと言われれば、すぐなるほどと思ってしまう日本人とは違うのだ。

『雲と風と 伝教大師最澄の生涯』(永井路子 中公文庫 1990 P91)

注6

『私が見た未来』(たつき諒)という漫画での夢が起因となってこの災害説が生まれた。ノストラダムスの大予言も今回の大予言もどちらも一冊の本に起因していることを考えると、健康ブーム同様に出版業界の影響が大きいことがわかる(第326話)。

小川さんの講座

~全国47都道府県薬草巡り~

終了講座 《オンライン連続講座》アムチ・小川康さんの ~ちょっと気ままに“くすり”旅~(全4回)